Руководители предприятий Беларуси сегодня весьма озабочены поиском денег , чтобы довести среднюю зарплату до 500 долларов. Так приказал Лукашенко.

Руководители предприятий Беларуси сегодня весьма озабочены поиском денег , чтобы довести среднюю зарплату до 500 долларов. Так приказал Лукашенко.

Если Лукашенко руководствуется здравым смыслом, значит, средняя зарплата должна вырасти не только за счет повышения зарплаты начальников. Ведь повышением зарплат чиновникам без соответствующего роста заработных плат остальных работников градус социальной напряженности в обществе не снизишь и уровень производительности труда не увеличишь.

Наверное, начальникам стоит подумать над тем, чтобы экономить не на заработной плате сотрудников, а на чем-то другом, например, на строительстве и ремонте. У меня есть такое подозрение, что некоторые руководители слишком увлекаются разного рода строительством и чрезмерно часто делают ремонты. Мало того, что это дополнительные расходы, так еще и благодатная почва для коррупции.

Еще один вопрос волнует руководителей предприятий: к 1 мая они обязаны решить проблему занятости.

Действительно, проблема безработицы в Беларуси стоит чрезвычайно остро. Министерство труда и зарплаты сообщает, что на 1 апреля число безработных выросло до 43 426 человек. Зарегистрированная безработица составила 1 процент в расчете на единицу экономически активного населения. А. Лукашенко выдвинул требование трудоустройства всех безработных к 1 мая.

Ну что ж, надо трудоустраивать безработных, пусть занимаются руководители поиском для них работы. Но если “пошарить по сусекам”, и места рабочие новые найти можно, и численность оптимизировать. Не всегда ведь увеличение численности персонала свидетельствует о недостатке кадров. Если при росте численности работников обеспечивается еще большее увеличение производительности труда – это замечательно.

Нужно и новым сотрудникам находить работу. Есть, к примеру, люди достаточно солидного возраста, которых можно заменить более молодыми работниками. Можно подумать об открытии средних и малых частных фирм с проявлением активного участия крупных предприятий. Неповоротливым промышленным гигантам и даже мини-гигантам, особенно государственным, без них добиться инновационности развития практически невозможно. Нужно создавать кластеры и иные прогрессивные структуры. Возможно, есть шанс организации новых дополнительных производств (опять же, на базе малых частных структур) с использованием отходов производств основных. И больше заботиться о диверсификации экспорта, в том числе (а может, и в первую очередь) продукции производств дополнительных.

В общем, какие-то резервы, безусловно, есть. Хотя руководителям предприятий придется для этого потрудиться. А что делать… Чтобы сегодня добиться результатов, необходим предпринимательский склад ума. Одним руководителям придется пошевелить мозгами усиленно, а другим – хотя бы начинать шевелить, если есть чем.

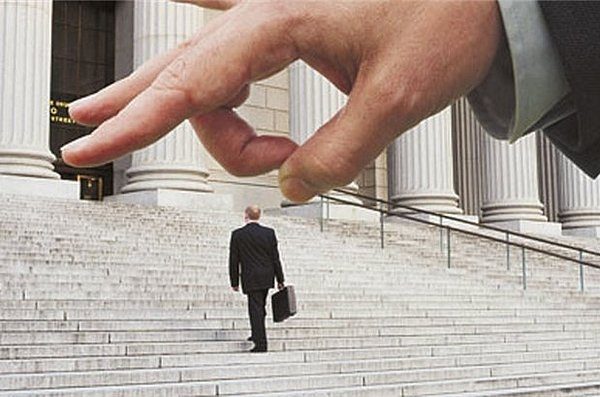

Несколько соображений насчет руководителей предприятий. Руководители должны отличаться компетентностью. Лишь в этом случае они могут быть способными на критическую оценку того, что им предлагают, на отстаивание своих собственных позиций. Им следует иметь свободу в принятии решений. Если этого нет, то их нельзя считать руководителями. Они просто выполняют руководящие функции и являются эдакими “надсмотрщиками” за предприятиями. Но в то же время им положено брать и ответственность на себя. Многочисленные нормативные акты предоставляют им весьма широкие полномочия, которые сформулированы в указе № 78. Но белоусские руководители в своем большинстве не привыкли брать на себя ответственность: кто-то боится, кто-то просто не хочет. От этого страдают и предприятия, и сами руководители, и работники. В общем, сплошная абракадабра.

Управление предприятием должно обеспечиваться не одним человеком, поскольку при сосредоточении ресурсов и власти в руках одного лица можно “зациклиться” на одной стратегии, одной тактике, одних и тех же инструментах влияния. То есть, происходит фактически бездеятельность. Пока нет кризиса, такой подход с горем пополам может срабатывать. Но рано или поздно ситуация оборачивается кризисом, который требует изменить векторы движения уже настоятельно и беспромедлительно.

Для некоторых предприятий требования Лукашенко могут оказаться непосильными. Тогда пускай Лукашенко сам размышляет, как снизить размер и уровень безработицы. Ведь президенту страны нужно и о проблеме занятости, в том числе, думать. Думать надо было, конечно, вчера и позавчера. Однако, видимо, у него желания на это не имелось. Хотя знал ведь или догадывался, что ни одной стране мира не нужен президент, которого не волнуют перспективы в области занятости, или волнуют только с точки зрения взимания налогов с нищих безработных.

Сегодня Беларуси нужно не только добиваться большей занятости, но и становиться на рельсы самостоятельного развития, не ожидая, что можно будет продолжать жить за счет накопления долгов. Это уже явно невозможно. Чрезмерная зависимость от России и кредитов, как видно, уже привела к тяжелейшему кризису. И приведет к еще большему, сомнений в этом нет. Беларуси следует начинать жить, опираясь на собственные возможности и на свою рабочую силу.

Да, покупательская способность населения Беларуси уверенно катится вниз, и трудно руководителям госпредприятий в этих условиях повышать цены в целях сокращения издержек. Снижается уровень рентабельности этих предприятий, упрямо стремясь к нулю. Вероятно, многим предприятиям придется столкнуться с убыточностью и банкротством. Но кто сказал, что для государственной экономики с ее диктаторско-тоталитарными оковами, которая имеет место в Беларуси, это не естественно? История доказала, что такая экономика эффективной быть не может. Эффективности от нее не дождешься, как не дождешься урожая пшеницы из посаженной ржи.

Будут рыночные реформы – придет что-то хорошее в экономику Беларуси. Не будут – до самого дна доберемся и головой о бетон долбанемся, причем изо всего маху. Такова, как говорится, се-ля-ви.